【沓脱台の製作2】 2025/1/2 DIY ごきち

◆序章

DCアーク溶接機がそこそこ使えるようになった。

沓脱台を作ろうとして、Lアングルを買っては来たものの、脚立の改造で代用してしまった。

工作としての満足度は意外と高かった。

余ったアングル +α でテーブルを作ってみた。

これはこれで、溶接物で良い物が出来たには違いないんだけど。

実際に庭で工作をするのに 部屋 ⇔ 庭 の出入りでは もう少し幅のある常設の沓脱台が欲しい。

良さ気な台が無いかな?と、 DIYショップ で物色する。

玄関用の木製沓脱台

横幅 1200 だと 6,980円也

樹脂製で手頃そうな物は幅が限られてくる。

幅590 仕様を二つ連結で 約1200mm 、 2,280円 x 2台 = 4,560円

4,000円 〜 7,000円 というと結構な価格。

これだけ予算があれば頑丈な物が出来そうだ。

鉄骨+アーク溶接で沓脱台を製作したので記録する。

◇設計&部品調達 <2024年12月7日>

DIYショップの建築資材エリアを物色してみる。

塗装無しの t3mm x L30mm x 5.5m が 1,580円、 その横に □25mm x t1.6mm x 5.5m の角パイプが 2,050円也。

テーブルを製作した時、L30mm x t3mm でも結構よじれることが分かったが、角パイプだとどうだろう?

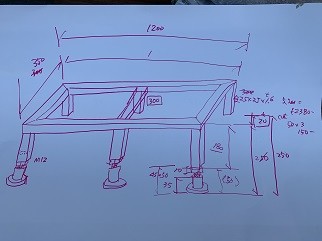

今回は □25mm x t1.6mm の角材で 1200mm x 350mm x h250mm 位の物を作ってみる。

簡単に絵を書いてみた。

部屋と庭の出入り口のコンクリートは結構波打っている。

高さを微調整出来るようにしておかないとガタついてしまう。

M12ボルトに合う高さ調整ベースを装着する。

◇部材購入と切断<2024年12月8日>

車に積めるよう DIYショップで 5.5m の 角材を 1250 mm x 2本 + α の切断してもらった。

1 カット 50円 也

角は 45°カットで仕上げる。

スコヤでけがいてチップソーで切断する。

2本ずつ重ねて寸法にずれが無いように切断する。

この日はカットのみ。

◇仮組み<2024年12月14日>

折り畳みの作業台を2セット購入した。

室内で仮組みしてみる。

ここでアクシデント発生!

14日早朝、室内で仮組みが終わったところで、ぎっくり腰に襲われる。

翌週から福岡出張なのにToT

14日、15日と完全寝たきり。

ロキソニンを朝昼晩と毎食後服用しながら、なんとか福岡出張をこなした。

・・・どうも離脱前の職場がインフルエンザのクラスターになっていたらしく従業員の殆どが臨時休暇状態。

私も貰っていたっぽいが、ロキソニンのお蔭で喉が腫れ上がるに止まった。

ただ、しっかり休養しないと碌なことが無いと、後で知る。

◇枠溶接<2024年12月25日>

福岡から無事に帰っては来れたが、体調が戻らない。

咽だすと咳が止まらなくなる。

今年も年末は有給消化でお休みを頂いている。

ゆっくり寝て休養するも良いが、食っちゃぁ寝だけは避けないと。

仮組みのまま放っていた続きに取り掛かる。

室内でコーナーの角度を合わせた後、屋外で溶接する。

定電圧用 Φ1.6mm 溶接機のツマミ位置は全て10時

手慣れてきた4か所目。

ずらしが甘く穴を開けてしまう。

余計に穴を広げてしまいそうなので補修は諦める。

中央の補強を位置決めして溶接する。

ビードを盛った部分をひたすら、サンダーで面に戻す。

◇脚の再設計、部品調達<2024年12月27日>

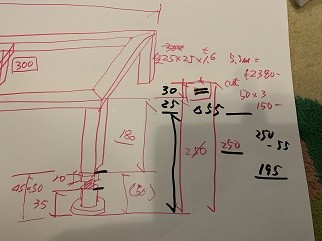

脚の設計を見直す。

角パイプの内部に M12ナットを溶接して、寸切りで延長、先端にベースを付ければよいだろうと安易に目論んでいた。

角パイプの内部にナットを上手く固定する方法が浮かばない。

DIYショップを徘徊していて。

建築資材用の格安の M12 x 180mm ボルトを発見、購入。

このボルト頭を直接フレームに溶接することにした。

◇脚の施工<2024年12月28日>

100均で大量買いした 50mm C型クランプ で仮固定して2ヶ所点付後、全周溶接。

ボリュームの設定は全て12時

鉄枠が完成した。

◇フレーム塗装<2024年12月30日>

錆び止めに油性塗料を刷毛塗り。

パイプラックに吊るして塗る。

外気温度は10℃を下回っている。

乾きが遅いので、屋内に持ち込み、一晩乾燥させた。

◇天板加工&塗装<2024年12月31日>

DIYショップで140mm x t 20 x 5.5m の杉板 を購入。

自分で切るのが面倒になって、節を避けて 370mm 寸法に切ってもらった。

適当に隙間を開けて、140mm x 8枚 + 隙間(10数mm x 7カ所) = 1220mm

いい感じかな。

板の固定方法を考えていなかった。

30mm のLアングルでテーブルを製作した時は、裏から木ねじで止めた。

今回は角材なので、裏から貫通穴を通すのも厄介だ。

思い浮かぶ方法は、ナッターを埋め込むか、フレームに直接 M5 タップを切るか。

これを機会にナッター工具を購入するか?

ただ、意外にナッターって失敗しやすいのと、M5 程になってくると、結構な握力が要る。

タップ切りにも失敗はあるが、失敗したらフレームごと貫通させてボルトナットで止めると言う保険が掛けられる。

タップ切りに決定。

天板の表面に皿ネジ用に座グリ穴を開けて M5 皿ねじ で固定とする。

塗装の前に穴加工しておく。

3mm → 5.5mm + 90°座グリ加工

座グリ加工はボール盤でじっくり開けないと穴がガタついてしまう。

屋外常設なので天板はキシラデコールを刷毛塗り。

フレームのベースも塗装しておく。

半日乾かしたあと、屋内に持ち込んで乾燥させる。

◇天板乾燥&取付<2025年1月1日>

室内がシンナー臭でプンプン。

昼まで屋外の陽が当たる場所で乾燥させ、午後から天板の固定にかかる。

一旦並べてみる。

いい感じだ。

まず中央の二枚を固定してみる。

フレームに基準線を引いてから、穴加工 2.5mm → 3.5mm → 4.2mm

バリ取り

タップ切り

最初は手もみでタップを切っていたが、結構面倒くさい。

インパクトに装着できる六角軸のタップを使ってみる。

めっちゃ楽。ただ、結構な振動と音が響く。

位置決めにやたら時間ががかり、元旦は半分固定して作業を終えた。

◇天板固定 完成<2025年1月2日>

昼からは初詣やらなんやらと予定があるので午前中に完成させる。

残りの半分の天板を仮置き、穴位置を慎重に決めて穴加工。

残りの穴を一気にケガいてネジ加工。皿ねじを仮止めして位置を確認する。

しっかり固定して完成!

年を跨いで沓脱台を完成させた。

◆あとがき

○年を跨いでの製作になってしまった。ぎっくり腰とインフルが予定外だった。ただ、喉の調子が完治しない。咽始めると咳が止まらない。抉らせてしまったようだ。

○直流溶接機の電流設定と溶接棒の選定、隅溶接もコツを掴んだ。

○天板をDIYショップ(グラン★テージ)でカットして貰ったが、木口の直角が出ていない。140mm で 1mm 誤差。目で見て分かるぞ。工賃取るならしっかりやってくれ。ビバのカットは良かったのに・・・。

○BBQ のベンチにも良い高さだ。屋外仕様って事でキシラデコール仕上げにしたが、完全に乾いても色移りするので危険だ。どこかに着色ウレタンニスが余ってたな。塗ってみるか。

○次は折り畳み式のテーブル?ウッドデッキも良いかな?と妻。ウッドデッキには鉄骨は使わないし・・・鉄筋を使って、お向かい様への薔薇アーチに挑戦するかな。

おわり