【アーク溶接用 自動遮光面 LY500A 電池交換改造】 2024/9/21 DIY

◆序章

7年前にアーク溶接機を購入した。

スター電器(SUZUKID)ホームアークナビプラス SKH-41NP

所詮の100V機

1.5KVAと非力なので連続してビードを走らせるのが難しい。

低電圧用の専用溶接棒を使っても最初の放電に結構なコツが要る。

かなり練習して突合せ溶接がそこそこ出来るようになった。

ただ、やはりパワー不足なので、隅肉溶接は論外のダメダメ。

とは言いながら、 13mm の異形鋼棒を細工してゴミ箱を作った。

最近、その作品が破壊した。

破壊の原因は勿論、溶接不良。

スラグでくっついていただけで、溶け込んでいなかった部分があっての破壊だった。

やっぱ低電圧で 40A は限界なんだろう。

そこで、新たにアーク溶接を購入した。

直流インバーターアーク溶接機 MWA−200

200Aまで出せそうなネーミングだ笑

IGBTインバータで電流調整付。

Amazon で 6,800円 玩具みたいな値段。

但し、最大定格が 2.7KVA なので電流を絞らないとブレーカーが飛ぶんだろうな。

早速試してみたかったが、溶接面の自動遮光の調子が良くない。

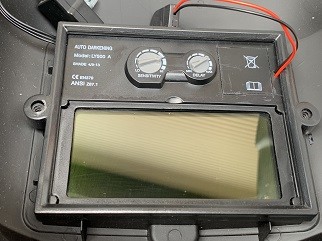

Reedaeer LY500A

100円ライターの石を擦って火花を出すと遮光が確認出来る。

どうも動きが怪しい。

ネットを調べると、太陽電池式ではあるものの内部のリチウム電池が消耗すると遮光しなくなるらしい。

使用頻度は少ないが 溶接器と同時に買ったので7年以上経過している。

作業中にダメになっても困る。

電池が交換できるように改造したのでここに記録する。

◆設計&改造

ネットを調べると、自動遮光ユニットをカラ割りして基板にはんだ付けされているリチウムコイン電池の代わりに単4電池やリチウムコイン電池用のボックスを面の内側に取り付けて電池交換が出来るように改造する記事を見つけた。

単4電池ボックス改装を施している方はヘルメット側面にスイッチを付けて操作が出来るようにしている。

ただ、この面はヘッドバンドとヘルメット本体の固定部分が弱く、速攻で壊れたので無理やりねじ止めで修復していた。

なので重い単4電池x2本を積むと面の角度操作が更に辛くなりそう。

なるべく軽い電池の方が良いだろう。

そこで軽くてコンパクトなリチウムコイン電池のボックスを Amazon で検索していて良さ気な物を見つけ早々にポチった。

CR2032 電池ボックスにスイッチとリード線まで付いている!

ねじを替えれば、面への固定も楽そうだ。

早々に改造を始める。

面からヘッドバンドを外して遮光度調整ボリュームを外す。

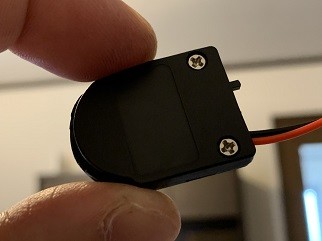

遮光ユニットを固定している枠の2つのネジを外してユニットを外す。

情報によるとこの辺りにリチウムコイン電池が入っているらしい。

カラ全体を割っても支障はないらしい。

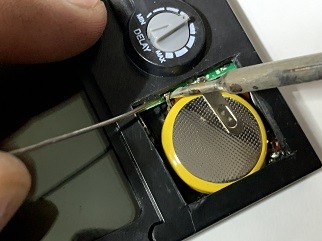

が、折角なので電池部分だけだけケースを切って電池だけ取り出せるかチャレンジしてみる。

あと 3mm 外側まで広げても良かったか。

液晶側はこれ以上広げるとスペーサーに当たるのでベストポジションだった。

電圧を測ってみる

3.26V

電圧はあったようだ。

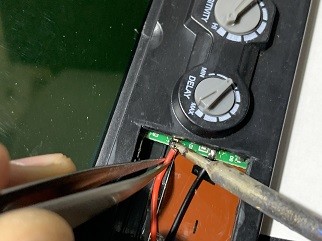

外しやすいように呼びはんだを盛ってから吸い取り器で電池を外す。

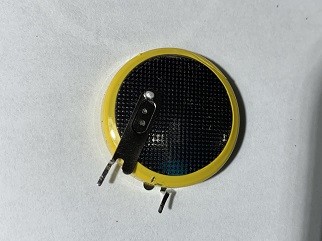

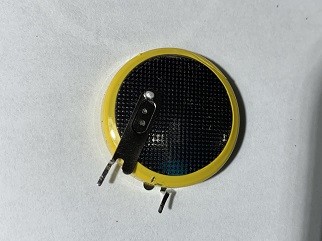

お、分厚い!

初期バージョンだったようだ。

LY500A の初期バージョンは CR2450 で、後期バージョンは CR2032 電池が搭載されているそうな。

2mm のキリでリード線の導入路を開ける。

リード線を通してはんだ付けする

はんだ付け完了 = ほぼ完成!

適当に刻んだ切ったスポンジをスペーサー代わりにして切り取った樹脂板を填めておく

枠を嵌めてみてリード線と干渉していない事を確認したらねじ止め。

電池ボックスを分解して、ねじの太さを確認する。

丁度良いのが見つかった

こいつで面の側面に電池ボックスを固定する。

ねじ止めして完成!

スライドスイッチの操作性もばっちりだ。

◇あとがき

○作業前に電池交換することで目玉を焼くことは無いだろう。

○唯一、電池カバーが外し難いのが難点かな。

○電池ボックスは面の外側に貼り付けた方が良かったかな。

○早くこの面を使って直流溶接機を試したいが、しばらく出張が続きそう。もうしばらくお預けだ。

おわり